-

Par Traumatome le 5 Octobre 2022 à 23:45

Je viens de faire quelques vols sur P. 38. C’est une belle machine. J’aurais été heureux de disposer de ce cadeau-là pour mes vingt ans. Je constate avec mélancolie qu’aujourd’hui, à quarante trois ans, après quelques six mille cinq cents heures de vol sous tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ce n’est plus qu’un instrument de déplacement – ici de guerre. Si je me soumets à la vitesse et à l’altitude à mon âge patriarcal pour ce métier, c’est bien plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma génération que dans l’espoir de retrouver les satisfactions d’autrefois.

Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est-ce pas. C’est sans doute quand j’avais vingt ans que je me trompais. En Octobre 1940, de retour d’Afrique du Nord où le groupe 2 – 33 avait émigré, ma voiture étant remisée exsangue dans quelque garage poussiéreux, j’ai découvert la carriole et le cheval. Par elle l’herbe des chemins. Les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à 130 kms à l’heure. Ils se montraient dans leur rythme vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n’avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l’herbe aussi avait un sens puisqu’ils la broutaient.

Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée (je suis injuste, elle l’est en Grèce aussi comme en Provence). Et il m’a semblé que, toute ma vie, j’avais été un imbécile…

Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire au coeur d’une base américaine, ces repas expédiés debout en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2600 chevaux dans une bâtisse abstraite où nous sommes entassé à trois par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n’a rien qui me caresse le coeur. Ça aussi, comme les missions sans profit ou espoir de retour de Juin 1940, c’est une maladie à passer. Je suis « malade » pour un temps inconnu. Mais je ne me reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie. Voilà tout. Aujourd’hui, je suis profondément triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. Qui n’ayant connu que les bars, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd’hui plongé dans une action strictement grégaire qui n’a plus aucune couleur.

On ne sait pas le remarquer. Prenez le phénomène militaire d’il y a cent ans. Considérez combien il intégrait d’efforts pour qu’il fut répondu à la vie spirituelle, poétique ou simplement humaine de l’homme. Aujourd’hui nous sommes plus desséchés que des briques, nous sourions de ces niaiseries. Les costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires (il n’est pas de victoire aujourd’hui, il n’est que des phénomènes de digestion lente ou rapide) tout lyrisme sonne ridicule et les hommes refusent d’être réveillés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse américaine, « nous acceptons honnêtement ce job ingrat » et la propagande, dans le monde entier, se bat les flancs avec désespoir.

De la tragédie grecque, l’humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu’au théâtre de M. Louis Verneuil (on ne peut guère aller plus loin). Siècle de publicité, du système Bedeau, des régimes totalitaires et des armées sans clairons ni drapeaux, ni messes pour les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif.

Ah ! Général, il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu’à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots.

Tous les craquements des trente dernières années n’ont que deux sources : les impasses du système économique du XIXe siècle et le désespoir spirituel. Pourquoi Mermoz a-t-il suivi son grand dadais de colonel sinon par soif ? Pourquoi la Russie ? Pourquoi l’Espagne ? Les hommes ont fait l’essai des valeurs cartésiennes : hors des sciences de la nature, cela ne leur a guère réussi. Il n’y a qu’un problème, un seul : redécouvrir qu’il est une vie de l’esprit plus haute encore que la vie de l’intelligence, la seule qui satisfasse l’homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse qui n’en est qu’une forme (bien que peut-être la vie de l’esprit conduise à l’autre nécessairement). Et la vie de l’esprit commence là où un être est conçu au-dessus des matériaux qui le composent. L’amour de la maison — cet amour inconnaissable aux États-Unis — est déjà de la vie de l’esprit.

Et la fête villageoise, et le culte des morts (je cite cela car il s’est tué depuis mon arrivée ici deux ou trois parachutistes, mais on les a escamotés : ils avaient fini de servir). Cela c’est de l’époque, non de l’Amérique : l’homme n’a plus de sens.

Il faut absolument parler aux hommes.

À quoi servira de gagner la guerre si nous en avons pour cent ans de crise d’épilepsie révolutionnaire ? Quand la question allemande sera enfin réglée tous les problèmes véritables commenceront à se poser. Il est peu probable que la spéculation sur les stocks américains suffise au sortir de cette guerre à distraire, comme en 1919, l’humanité de ses soucis véritables. Faute d’un courant spirituel fort, il poussera, comme champignons, trente-six sectes qui se diviseront les unes les autres. Le marxisme lui-même, trop vieilli, se décomposera en une multitude de néo-marxismes contradictoires. On l’a bien observé en Espagne. À moins qu’un César français ne nous installe dans un camp de concentration pour l’éternité.

Ah ! quel étrange soir, ce soir, quel étrange climat. Je vois de ma chambre s’allumer les fenêtres de ces bâtisses sans visages. J’entends les postes de radio divers débiter leur musique de mirliton à ces foules désœuvrées venues d’au-delà des mers et qui ne connaissent même pas la nostalgie.

On peut confondre cette acceptation résignée avec l’esprit de sacrifice ou la grandeur morale. Ce serait là une belle erreur. Les liens d’amour qui nouent l’homme d’aujourd’hui aux êtres comme aux choses sont si peu tendus, si peu denses, que l’homme ne sent plus l’absence comme autrefois. C’est le mot terrible de cette histoire juive : « tu vas donc là-bas ? Comme tu seras loin » — Loin d’où ? Le « où » qu’ils ont quitté n’était plus guère qu’un vaste faisceau d’habitudes.

Dans cette époque de divorce, on divorce avec la même facilité d’avec les choses. Les frigidaires sont interchangeables. Et la maison aussi si elle n’est qu’un assemblage. Et la femme. Et la religion. Et le parti. On ne peut même pas être infidèle : à quoi serait-on infidèle ? Loin d’où et infidèle à quoi ? Désert de l’homme.

Qu’ils sont donc sages et paisibles ces hommes en groupe. Moi je songe aux marins bretons d’autrefois, qui débarquaient, lâchés sur une ville, à ces noeuds complexes d’appétits violents et de nostalgie intolérable qu’ont toujours constitués les mâles un peu trop sévèrement parqués. Il fallait toujours, pour les tenir, des gendarmes forts ou des principes forts ou des fois fortes. Mais aucun de ceux-là ne manquerait de respect à une gardeuse d’oies. L’homme d’aujourd’hui on le fait tenir tranquille, selon le milieu, avec la belote ou le bridge. Nous sommes étonnamment bien châtrés.

Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissé libres de marcher. Mais je hais cette époque où l’homme devient, sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un progrès moral ! Ce que je hais dans le marxisme, c’est le totalitarisme à quoi il conduit. L’homme y est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel étant celui de la distribution. Ce que je hais dans le nazisme, c’est le totalitarisme à quoi il prétend par son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van Gogh, un Cézanne et un chromo. Ils votent naturellement pour le chromo. Voilà la vérité du peuple ! On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats Van Gogh, tous les grands non-conformistes, et l’on alimente en chromos un bétail soumis. Mais où vont les Etats-Unis et où allons-nous, nous aussi, à cette époque de fonctionnariat universel ? L’homme robot, l’homme termite, l’homme oscillant du travail à la chaîne système Bedeau à la belote. L’homme châtré de tout son pouvoir créateur, et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson. L’homme que l’on alimente en culture de confection, en culture standard comme on alimente les boeufs en foin.

C’est cela l’homme d’aujourd’hui.

Et moi je pense que, il n’y a pas trois cents ans, on pouvait écrire « La Princesse de Clèves » ou s’enfermer dans un couvent pour la vie à cause d’un amour perdu, tant était brûlant l’amour. Aujourd’hui bien sûr les gens se suicident, mais la souffrance de ceux-là est de l’ordre d’une rage de dents intolérable. Ce n’a point à faire avec l’amour.

Certes, il est une première étape. Je ne puis supporter l’idée de verser des générations d’enfants français dans le ventre du moloch allemand. La substance même est menacée, mais, quand elle sera sauvée, alors se posera le problème fondamental qui est celui de notre temps. Qui est celui du sens de l’homme et auquel il n’est point proposé de réponse, et j’ai l’impression de marcher vers les temps les plus noirs du monde.

Ça m’est égal d’être tué en guerre. De ce que j’ai aimé, que restera-t-il ? Autant que les êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables, d’une certaine lumière spirituelle. Du déjeuner dans la ferme provençale sous les oliviers, mais aussi de Haendel. Les choses. je m’en fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c’est certain arrangement des choses. La civilisation est un bien invisible puisqu’elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l’une à l’autre, ainsi et non autrement. Nous aurons de parfaits instruments de musique, distribués en grande série, mais où sera le musicien ? Si je suis tué en guerre, je m’en moque bien. Ou si je subis une crise de rage de ces sortes de torpilles volantes qui n’ont plus rien à voir avec le vol et font du pilote parmi ses boutons et ses cadrans une sorte de chef comptable (le vol aussi c’est un certain ordre de liens).

Mais si je rentre vivant de ce « job nécessaire et ingrat », il ne se posera pour moi qu’un problème : que peut-on, que faut-il dire aux hommes ?

Lettre d’Antoine de Saint-Exupéry au général Chambe.

30 juillet 1944 Veille de sa mort.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Traumatome le 15 Mai 2019 à 02:51

Reboiser l'âme humaine.

Amis bien aimés,

Ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné neuf coups de poignards dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre, par l'amour, et l'amitié, et la persuasion.

Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique, les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir, il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. A travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée ; il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses...

En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui : Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers.

Julos Beaucarne-février 1975 votre commentaire

votre commentaire

-

Par Traumatome le 8 Mai 2019 à 01:05

Lettre de Pier Paolo Pasolini à Allen Ginsberg.

Cher Ginsberg angélique,

Hier soir je vous ai entendu parler de tout ce qui vous passait par la tête à propos de New York et de San Francisco, avec leurs fleurs. Je vous disais quelque chose à propos de l’Italie, qu’on ne trouve de fleurs que dans les forêts. Votre ville est une ville de fous, la mienne est une ville d’idiots. Vous vous rebellez contre la folie avec la folie (en donnant des fleurs même aux policiers) mais comment peut-on se révolter contre l’idiotie ? Telle était la teneur de notre bavardage. Bien meilleure était votre rôle dans nos conversations et je vous ai dit pourquoi : car dans votre révolte contre les assassins de la bourgeoisie patriarcale, vous les forcez à rester derrière leur propre milieu… Conscients de votre position sociale (oui, en Italie nous nous exprimons ainsi) vous êtes de ce fait, forcé d’inventer encore, complètement, jour par jour, mot par mot, votre langage révolutionnaire. Tous les hommes américains sont contraints d’être des inventeurs de mots ! Ici, au contraire nous (même ceux âgés maintenant de seize ans) avons déjà notre langage révolutionnaire avec sa propre éthique derrière. Même les Chinois parlent comme des fonctionnaires. Moi aussi – comme vous le voyez. Je n’ai pas réussi à mêler prose et poésie (comme vous le faites) et je ne parviens jamais à oublier, pas même là tout de suite, que j’ai des obligations linguistiques.

Qui nous a donné – tant jeune que vieux – la langue officielle de la protestation ? Le marxisme, soit la seule veine poétique et le souvenir de la Résistance, qui ravive les pensées du Vietnam et de la Bolivie. Pourquoi je regrette le langage officiel de la protestation que la classe ouvrière, à travers son idéologie bourgeoise, m’a donné ? Car il s’agit d’un langage qui n’oublie jamais l’idée de pouvoir et qui est donc toujours pratique et raisonnable. Mais le pragmatisme et la raison ne sont-ils pas les mêmes dieux qui ont rendu fous et idiots nos pères bourgeois ? Pauvres Wagner et Nietzsche ! Ils ont subis leur propre culpabilité. Et ne parlons pas de Pound ! Il fut selon moi un scrupule… une fonction… la fonction que leur ont donné la société des pères fous et idiots, cultivateurs du pragmatisme et de la raison – pour garder le pouvoir, pour se détruire eux-mêmes ? Rien ne donne un sens, un sentiment de culpabilité plus profond et incurable que de conserver le pouvoir. Est-il incroyable alors que ceux qui détiennent le pouvoir veulent mourir ? Et de ce fait tout le monde – du divin Rimbaud au fondant Kavafy, du sublime Machado au tendre Apollinaire – tous les poètes qui ont lutté contre le monde du pragmatisme et de la raison, n’ont rien fait d’autre que de préparer le terrain comme des prophètes du dieu de la Guerre que la société invoque : un Dieu exterminateur. Hitler en forcené d’un film comique… quand en Amérique – où vos poètes invoquent un second Hitler qui accomplirait ce qui n’a pas réussi la première fois : le suicide du monde – si la non-violence est une arme pour la conquête du pouvoir, cela sera bien pire la seconde fois. Mais, en même temps, renoncer, dans ce même mysticisme prodigieux de la Démocratie de la Nouvelle Gauche, renoncer, sauf à la Sainte Violence, ainsi qu’à l’idée de la conquête du pouvoir de la part du Juste, signifie laisser le pouvoir entre les mains des fascistes qui le détiennent en tous lieux et de tous temps. Si telles sont les questions, je ne saurais comment y répondre. Et vous ?

Je vous embrasse affectueusement sur votre barbe épaisse,

Votre Pier Paolo Pasolini

--

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Traumatome le 24 Juillet 2018 à 22:34

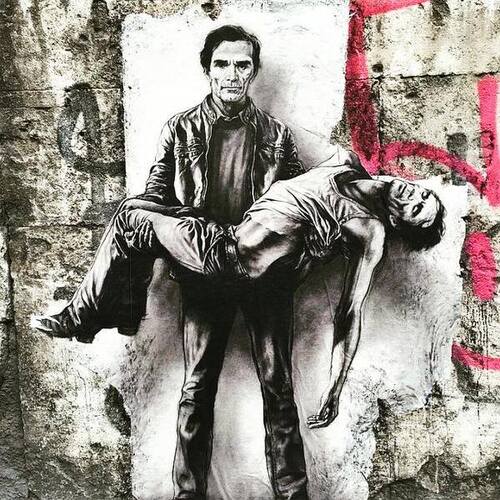

Le 24/07/2018 Oksana Chatchko

Oksana Chatchko

Nul n’a jamais été seul pour naître.

Nul non plus n’est seul pour mourir.

Mais, dans le cas du suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider le corps au geste contre nature de se priver de sa propre vie.

Et je crois qu’il y a toujours quelqu’un d’autre à la minute de la mort extrême pour nous dépouiller de notre propre vie.

( Antonin Artaud ) votre commentaire

votre commentaire

-

Par Traumatome le 12 Septembre 2017 à 23:23

"Nous ne sommes pas personnellement d'accord avec l'idéologie qui a formé et soutenu le groupe Baader-Meinhof, mais nous souscrivons à chaque mot de la dénonciation que cite Ulrike Meinhof dans ce texte." Dario Fo

Prénom : Ulrike

Nom : Meinhof

Sexe : Féminin

Age : 41 ans

Oui, je suis mariée.

Deux enfants, nés par césarienne.

Oui, séparée de mon mari.

Profession : journaliste

Nationalité : allemande

Je suis enfermée ici depuis quatre ans, dans une prison moderne d'un Etat moderne

Crime ? Attentat à la propriété privée, aux lois qui défendent ladite propriété, et au droit qui en résulte pour les propriétaires d'étendre ses limites sur tout. Tout : y compris notre cerveau, nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos sentiments, notre travail et notre amour. Toute notre vie.

Aussi avez-vous décidé de me supprimer; patrons de l'Etat de droit.

Votre loi est assurément égale pour tous, sauf pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vos lois sacrées.

Vous avez porté à son comble l'émancipation de la femme : car bien que je sois une femme, vous me punissez exactement comme un homme.

Je vous remercie.

Vous m'avez gratifiée de la prison la plus dure : aseptisée, froide, mortuaire. Vous me soumettez à la torture la plus criminelle, qui est "la privation des perceptions".

C'est une façon élégante de dire que vous m'avez ensevelie dans un tombeau de silence. Du silence et du blanc.

Blanche la cellule, blancs les murs, blanches les huisseries. La porte, la table, la chaise et le lit sont laqués de blanc, sans parler de la cuvette du cabinet.

La lumière au néon est blanche, toujours allumée, jour et nuit.

Mais qu'est ce que le jour, qu'est ce que la nuit ? Comment puis je le savoir ? Par la fenêtre il entre toujours la même lumière blanche. Un jour naturel mais faux, comme est fausse la fenêtre et faux le temps que vous m'avez effacé en le peignant en blanc.

Silence. Au dehors, nul son, nul bruit, nulle voix ... Dans le couloir on n'entend ni marcher ni ouvrir ou fermer une porte ... Rien !

Rien que le silence et le blanc. Silence dans mon cerveau, blanc comme le plafond.

Blanche ma voix si j'essaie de parler. Blanche la salive qui se coagule aux coins de ma bouche. Silence et blanc dans mes yeux, dans mon estomac, dans mon ventre qui se gonfle de vide.

Sensation permanente de nausée.

Mon cerveau se détache du crane au ralenti, errant dans la chambre. Poussière éparpillée comme une lessive dans l'effroyable machine à laver de Stammhein, tel est mon corps : je le ramasse ... je le rassemble ... je me recompose ... Je dois résister ... Vous ne réussirez pas à me rendre folle ... Je dois penser. Penser. Eh bien, je pense ... Je pense à vous, qui me mettez ainsi à la torture : je vous vois le nez collé, écrasé contre la paroi de cet aquarium où vous me faites flotter, et vous me regarder avec intêret : c'est de la vivisection ... Vous craignez que je ne résiste. Vous craignez que d'autres, que les ouvriers, oui, vos ouvriers protégés, robotisés, tout à coup ne se réveillent et n'aillent abîmer le bel univers que vous avez inventé pour votre seul profit.

C'est grotesque. Vous me supprimer toute couleur, tandis qu'au dehors, la grisaille de votre monde pourri, vous l'avez barbouillée de teintes criardes pour qu'on ne la remarque plus, et vous forcez les gens à tout consommer en couleurs, à boire en couleurs, à manger en couleurs, et tant pis si les colorants sont vénéneux et donnent le cancer.

Vous barbouillez vous même vos femmes comme des pitres en folie.

Mais moi, vous me condamnez au blanc pour que ma cervelle éclate et s'éparpille en mille confettis : les confettis de votre carnaval, de votre Luna-Park de la peur ! Oui, vous affichez une assurance ostentatoire mais c'est la peur, une immense peur qui vous rend à ce point cruels et fous. C'est pour cela que vous avez sans cesse besoin de la foire et du chahut, des néons multicolores partout, des vitrines, des bruits, du fracas, de la radio et de la hifi toujours et partout, dans les grands magasins, chez vous, en voiture, au bar et jusque dans votre lit lorsque vous faites l'amour. C'est la peur du silence que vous m'imposez ... parce que c'est vous qui avez peur de rester seuls avec votre cerveau ... car vous avez le doute horrible qu'il ne soit pas le meilleur du monde ... mais le pire : le plus dévasté.

Et si vous m'avez enfermé dans cet aquarium, c'est seulement parce que je ne suis pas d'accord avec votre vie. Non, je ne veux pas être une de vos femmes sous cellophane. Je ne veux pas être tendrement présente, avec de petits rires et de sourires bêtement aguichants, à votre table du samedi soir, dans un restaurant exotique, sur un fond de musique stupide mais en haute fidélité. Ni devoir de m'efforcer d'être triste juste ce qu'il faut, et complice, et tout à la fois, imprévisible et folle, puis enfantine et sotte, et fouettée et frustrée, maman et putain, et prête au quart de tour à rire pudiquement en fausset de vos trivialités éculées.

Un léger bruissement : la porte s'ouvre, c'est la gardienne avec le repas. Elle me regarde comme si je n'existais pas ... comme si j'étais transparente. Elle ne dit rien, elle a ordre de ne rien dire. Elle pose le plateau et s'en va. De nouveau le silence.

Un hamburger. Un verre de jus de fruit. Des légumes, une pomme. Assiette en carton, verre en carton, ni couteau ni fourchette, rien qu'une cuillère en plastique, molle comme du caoutchouc. Ils ne veulent pas que j'ai l'idée de me supprimer. C'est à eux de décider. Le moment venu, ils y penseront eux-mêmes, ils me donneront l'ordre de me suicider et comme dans cette cellule il n'y a pas de barreaux aux fenêtres où s'accrocher ou un drap torsadé pour se pendre, ils me donneront eux-mêmes un coup de main ... peut-être plus qu'un coup de main. Du travail bien propre. Propre comme cette sociale-démocratie qui se prépare à me tuer ... dans l'ordre.

Personne ne m'entendra crier ni me plaindre ...

Dormez, dormez hagards et bien nourris, habitants de l'Allemagne, mon pays, habitants de l'Europe, vous les bien pensants, dormez avec la sérénité des mots ! Mon cri ne peut vous réveiller ... On ne réveille pas les hôtes d'un cimetière.

Les seuls dont la haine et la colère monteront, ce sont ceux qui suent et qui crèvent dans la salle des machines de votre grand navire : en avant, vous tous, immigrés turcs, espagnols, italiens, grecs, arabes, les bernés et les baisés de toute l'Europe, et les femmes, toutes les femmes qui ont compris qu'elles sont des êtres inférieurs. Ils comprendront pourquoi je suis ici et pourquoi cet Etat a décidé de me tuer ... exactement comme une sorcière aux temps des sorcières. Et ils seront convaincus que pour le pouvoir, c'est encore et toujours le temps des sorcières. Des sorcières qui doivent se tenir aux métiers à tisser, aux presses, à la chaîne, au bruit, au fracas, aux stridences ... Le bruit ... J'ai besoin de bruit ...

Vous l'avez inventé pour votre profit ... et c'est moi qui en profite. Je me fais du bruit pour moi tout seule. La presse : flisch ... le marteau pilon : blam ! la perceuse : trr trr trr ... les chaudières : plof plof plof ... Le gaz ! Le gaz fuit ! Ca fait tousser : ktm ktm ktm ! La chaîne : va, rythme, va en cadence, rythme, plaf plof blam bing tram poum sniaf stroumpf tu tut trr trr ...

Assez, assez ! Arrêtez les machines ! Silence ! Comme c'est beau, le silence !

Geôliers, juges, politiciens, je vous ai bien eus ... Vous n'arriverez pas à me rendre folle. Vous serez obligés de me tuer en pleine santé ... en pleine santé mentale et spirituelle ... vous devez m'assassiner.

Déjà je vous vois accourir pour cacher mon cadavre, arrêter mes avocats à la porte ... "Non, on ne peut pas voir Ulrike Meinhof ... Oui elle s'est pendue. Non, vous ne pouvez pas assister à l'autopsie. Personne. Seuls nos experts d'Etat, dont la décision est déjà arrêtée : Ulrike Meinhof s'est pendue."." Mais il n'y a pas de signes de strangulation ... pas de cyanose du visage ... en revanche elle a des bleus sur tout le corps !"

"Reculez, circulez, ne regardez pas !"

Il est interdit de prendre des photos, interdit de demander une contre-expertise, interdit d'examiner mon cadavre. Interdit. Interdit de penser, d'imaginer, de parler, d'écrire. Interdit, tout est interdit ! Oui, tout est interdit !

Mais vous ne pourrez jamais nous interdire de ricaner devant votre énorme imbécillité, l'imbécillité classique des assassins.

Lourd mon cadavre ... lourd comme une montagne ... mais cent mille et cent mille et cent mille et cent mille bras de femmes et d'hommes la soulèveront, cette montagne immense, et il vous écraseront dessous, dans un terrible éclat de rire.

* Autre version.

Mais dans cette galère, je ne serai pas la seule a être suicidée, sans aucun doute. Tous les membres de mon groupe devront mourir. J'en suis sûre. Vous l'avez déjà décidé, là-bas, au gouvernement. Le massacre (Mattanza, massacre des thons) sera exécuté de telle manière que tout le monde comprendra qu’il s'est agi d'une exécution de police sommaire. Police d'Etat. Ce sera en effet un massacre d'avertissement pour tous.

Pour les jeunes impatients.

Pour les ouvriers récalcitrants.

Pour les intellectuels mal-parlants et non alignés.

Pour les femmes mécontentes et frustrées.

Le récit de la façon dont chacun de nous a été trouvé dans sa propre cellule, pendu, percé de balles, égorgé, sera le manifeste affiché sous les yeux de tous. Sous les yeux des ouvriers immigrés. Turcs, Arabes, Espagnols, Grecs, Italiens, pour qu’ils se gardent bien de se mettre en grève, de se rassembler pour manifester, de protester, de provoquer des désordres. Qui crée la pagaille fait le jeu des terroristes ! Qui proteste contre l'application des lois scélérates est un terroriste ! Qui descend dans la rue en criant qu'il faut défendre la qualité de vie, qui exige un air non pollué, du respect pour ceux qui ne comptent pas, à commencer par les vieux rejetés comme des ordures, celui-là est un terroriste !

Nous autres du groupe Baader-Meinhof nous sommes sans doute tombés dans le piège que nous nous sommes construit. Nous nous sommes peut-être isolés nous-mêmes par l'idéologie de la lutte armée.

Mais prenez garde, libres démocrates ! Votre sort ne vaut pas mieux. La peur dont on vous a aspergés avec l'atomiseur "Achtung Terroristen" ("Gare aux terroristes") a glacé en vous tout mouvement, toute pensée, toute participation à une attitude civilisée. Les chefs du système computerisé ont réussi à vous plonger dans une peur constante : qu’une erreur, un malentendu, le faux témoignage d'un écervelé, vous fasse engloutir comme nous par la machine-à-broyer-les-méchants de Stammhein. L'Etat a découvert le miroir paralysant de la terreur. Dans ce miroir on voit le reflet de nos cadavres. Vous vous regardez ; et vous voilà immobiles, comme des vivants surgelés.

A ceux qui acceptent ces conditions, qui font le noir dans leur cerveau, qui endorment leur conscience pour vivre sans problème, pour la douceur de vivre, je demande :

Etes vous sûrs d'être encore vivants ? votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique